Category: inspiração

Doutorado em Filosofia no exterior: como fazer?

Um tema frequente entre estudantes e pesquisadores interessados em fazer mestrado e doutorado é a possibilidade de realizar a pós-graduação no exterior. O que é preciso para fazer um mestrado ou doutorado fora? Quais os fatores que essa decisão envolve? Como planejar esse grande passo? O que fazer primeiro? Como se comportar nas entrevistas? O que escrever no e-mail para aquele pesquisador que tem um trabalho tão interessante? Qual o tom que devo usar? Quanto vou precisar investir? Vou conseguir uma bolsa de estudos?

Para ajudar na busca por respostas a essas questões, especialmente com foco em estudantes interessados nas Humanidades, eu e o Elan Marinho, do Canal Filosofia Acadêmica, entrevistamos o Hugo Mota, mestre em Filosofia pela UFPE. Ele está indo fazer doutorado em Filosofia na Universidade de Oslo. O Hugo foi super bacana, contou tudo tin-tin por tin-tin e deu dicas preciosíssimas. Se você perdeu a live, pode assistir novamente agora, no vídeo a seguir. Além do vídeo, o Hugo preparou um documento super bacana com as dicas por escrito, que está disponível neste link.

Depois de conferir este vídeo, aproveite para assistir a outras lives imperdíveis do Filosofia Acadêmica, mantido pelo Elan.

Notas sobre filosofia e ciência (2): o estudo da experiência a partir da primeira pessoa

Este post foi escrito a partir do artigo An Introduction to the Enactive Scientific Study of Experience (Moguillansky, Demsar & Riegler, 2021) e dos livros The Embodied Mind (Varela, Thompson e Rosch, 2016) e Mind in Life (Thompson, 2007).

A ciência é feita a partir da observação. Entende-se que aquilo que se observa está no mundo como algo alheio ao observador; algo separado dele. O problema com isso é que estamos inseridos no próprio mundo que desejamos desvendar por meio da ciência. Então, o estudo da experiência humana deveria ser foco da atenção da ciência…

Apesar disso, demorou para que fosse lançada essa luz sobre a observação da experiência em si. A ciência ocidental negligenciou a experiência a partir da primeira pessoa para privilegiar a perspectiva da terceira pessoa. O conhecimento sob a perspectiva da primeira pessoa, por sua vez, tem sido considerado pouco confiável ou sujeito a desvios.

De todo modo, isso tem mudado: a visão tradicional que coloca o objeto de estudo de um lado e o observador de outro, gerando um abismo quando se trata justamente de compreender a experiência humana, tem sido desafiada junto com uma visão crítica, emergente, que reconhece o papel do observador e de sua experiência corporificada (isto é, levando em conta o seu corpo como um todo, e de várias maneiras – a partir de uma concepção de cognição corporificada e situada) para a geração de conhecimento.

Existe um programa de pesquisa chamado NEUROFENOMENOLOGIA, proposto por Francisco Varela (1996), que trata justamente de desenvolver uma ciência para o estudo da consciência. A proposta valoriza a experiência vivida, convocando um diálogo entre as abordagens tradicionais, fundamentadas na terceira pessoa, e a investigação a partir da perspectiva da primeira pessoa. Métodos e procedimentos específicos para esse tipo de pesquisa têm sido desenvolvidos. Ainda não está consolidada a maneira de aproximar as perspectivas da primeira e da terceira pessoa, mas isso está sendo encaminhado e tem sido objeto de debate no campo da ciência cognitiva.

Aliás, como ressaltam os autores do artigo An Introduction to the Enactive Scientific Study of Experience (Moguillansky, Demsar & Riegler, 2021), o estudo da cognição humana é marcado por um paradoxo: o ser humano e a maneira como obtemos conhecimento do mundo torna-se o próprio objeto de estudo de… seres humanos tentando conhecer melhor o mundo; leia-se os cientistas cognitivos, filósofos, psicólogos e afins. Isto é, se a ciência empreende esforços para investigar fenômenos, produzindo explicações e descrições desses fenômenos, a ciência cognitiva tem como principal fenômeno de investigação a cognição em si.

Historicamente, temos aplicado regras para estudar a realidade – regras que compõem metodologias científicas desenvolvidas para estudar objetos desatachados de seus observadores, e que remetem a Descartes, filósofo racionalista que procurou criar um método para chegar à verdade científica. Descartes via a realidade como algo separado de nós; para compreendermos essa realidade, deveríamos separá-la em pedacinhos menores, mais simples, para depois evoluir para algo mais complexo que juntasse esses pedaços (assim ele compreendia a nossa apreensão da realidade; uma concepção que vinha da física, tal como estava se desenvolvendo na época dele, no século XVII). Bem, Descartes veio antes da fenomenologia, que viria propor justamente o estudo da experiência, partindo do todo, não de partes constitutivas do todo.

E hoje não temos apenas um método, como já mencionei.

O problema é que se passaram séculos e continuamos tratando a realidade como algo separado de nós mesmos. Então, a proposta de investigar a partir da primeira pessoa é uma proposta para tentar ajustar isso.

Os autores do artigo explicam que é necessário desenvolver “uma concepção não objetivista da ciência que torne impossível pensar na ciência como uma ferramenta para lançar luz sobre as coisas em si. Em vez disso, o entendimento enativo da ciência sugere que devemos considerar a atividade científica como a extração sistemática e cada vez mais sofisticada de regras da nossa própria experiência vivida. Como tal, a ciência não apenas é falível e propensa a erros, mas também inextricavelmente conectada a nós”.*

Isso, por si só, já é uma reorientação do olhar. Pois caminhamos de uma apreensão das coisas como elas são, aplicando regras pré-fabricadas sobre objetos “alheios” a nós, para uma mudança conceitual e postural, que consiste em tentar colher das próprias coisas que observamos as regras para observá-las. Um dos principais pontos dessa mudança é que, ao reportar experiências, isto é, falar sobre elas, as pessoas tendem a reproduzir crenças sobre como essas experiências acontecem, sobre si mesmas, sobre o mundo, em vez de se ater à experiência vivida, em si. É uma questão do que é/o que existe versus o que é descrito/estudado; de novo a ontologia e epistemologia; como quando passamos por uma situação de pânico e depois contamos sobre a situação a alguém. O que sentimos é uma coisa, o que contamos é outra (que pode conter muito da primeira, mas pode passar por várias releituras e racionalizações quando já estamos “fora” daquela ação).

Ainda segundo o artigo que menciono aqui, os primeiros estudos com métodos bem definidos, no contexto neurofenomenológico, foram conduzidos pela pesquisadora Claire Petitmengin e trataram do surgimento da intuição. Eles deram origem ao que hoje se denomina entrevista microfenomenológica. A ideia é “auxiliar o entrevistado a selecionar uma experiência singular, precisamente situada no espaço e no tempo, ‘evocando’ essa experiência e descrevendo-a. A descrição geralmente visa elucidar tanto a dimensão síncrona quanto a diacrônica de uma dada experiência. A primeira se refere à configuração de diferentes aspectos da ‘paisagem’ experiencial em um determinado momento, e a última a como essa paisagem experiencial se desdobrou ao longo do tempo. Auxiliar o entrevistado a fornecer esta descrição implica em afrouxar sua absorção no conteúdo (o “o que”) da experiência, fazendo perguntas específicas que permitem a articulação de seu modo de doação (o “como”), bem como fazer o entrevistado concentrar-se na experiência vivida sempre que se desviar dela para descrever generalizações, explicações, crenças ou julgamentos”.

Mesmo após algumas leituras, claro, ainda tenho várias questões sobre como a entrevista microfenomenológica é conduzida, as dificuldades que envolve etc. Algumas delas com certeza serão elucidadas junto a uma das autoras do artigo, Dra. Camila Moguillansky, que estará com o grupo de pesquisa GEPFE, de Filosofia da Educação, de que participo na PUC-Rio. Compartilho mais depois.

*Traduções feitas por mim, do inglês

Imagem do post: Icons8 Team @ Unsplash

A atitude filosófica, o jornalismo e o querer-saber

Como fica claro na área do Perfil do meu site, a minha graduação foi em jornalismo. Logo cedo na carreira, depois de dois anos de formada, me interessei pela educação enquanto área de pesquisa. Fiquei uns onze anos trabalhando em comunicação digital, educação a distância e tecnologias educacionais – projetos que me deram bastante experiência mas também me despertaram muitas questões – e em 2016 decidi que queria ir fundo nos estudos da educação.

Como sempre quis construir uma carreira acadêmica, decidi que o flerte (que durava desde quando me formei no bacharelado) deveria virar namoro; fiz a seleção do mestrado, passei e comecei a estudar as tecnologias digitais sob a perspectiva da Filosofia da Educação. Aí casei com a pesquisa: no doutorado, sigo na Filosofia da Educação fazendo uma pesquisa que tem como objetivo investigar a aprendizagem a partir de um contraste com machine learning. No meu trabalho, me utilizo de uma literatura e de uma série de conceitos situados em áreas variadas: ciência cognitiva, neurociência, filosofia, inteligência artificial, biologia, psicologia e outras.

A minha pesquisa é multidisciplinar como eu 😉 Coisa de gente curiosa mesmo.

Bem, mas este post se chama atitude filosófica e é sobre isso que quero falar aqui.

A atitude filosófica talvez seja um dos pontos mais importantes de conexão entre as duas esferas profissionais que tenho na vida: o jornalismo e a filosofia. Pois desde quando quis fazer jornalismo tomei essa decisão porque gostava de escrever e de ler, mas também porque me considerava questionadora, crítica – e por gostar de pesquisar. Sempre acho que todo assunto pode ser investigado e olhado sob outros ângulos; acredito que tudo é um recorte de algo mais vasto; gosto de pensar sobre os porquês das coisas; gosto de ouvir as histórias das pessoas (e de contar as minhas, mas aqui isso não vem tanto ao caso!).

Percebo, inclusive, que muitos jornalistas não têm (ou perderam) essa curiosidade, vontade de ir atrás das coisas, esse encantamento pela apuração. Admiro os jornalistas curiosos que se munem dessa vontade de saber para ir atrás das histórias, tentando contá-las da forma mais consciente possível.

Consciente acho que é uma boa palavra, porque a verdade sempre tem muitos elementos, aspectos e pontos de vista, e o jornalismo precisa dar espaço para eles, mas também deve respeitar a ciência e trabalhar para que as verdades científicas ganhem espaço. Também deve ter o bom senso de evitar dar espaço para aquilo que não ajuda uma sociedade a crescer e se desenvolver. Jornalismo, afinal, também é construção de uma sociedade melhor, mais aberta, democrática e plural; e eu defendo que isso não é negociável! Mas, enfim, o ponto aqui é: a atividade jornalística exige curiosidade, querer investigar, querer saber. Estar aberto ao que pode vir a encontrar.

A filosofia, por sua vez, também tem melhor aderência aos seres curiosos. A chamada “cabeça fechada” e a filosofia não se encaixam. Com a filosofia, a gente sempre pode questionar, sempre pode discutir as premissas. Não é um questionamento no vazio, sem eira nem beira; mas uma investigação que caminha lado a lado com a empiria, com a pesquisa prática. A filosofia e a ciência também caminham juntas, portanto. Ou, ao menos, a filosofia que tem me interessado é essa.

Debates epistemológicos vazios não me atraem, porque a minha pesquisa é filosófica mas também é fazer-ciência (assim com hífen que acho que encaixa bem com o que quero dizer). O que os pesquisadores que estou estudando fazem acaba levando a olharmos um pouco por baixo do tapete às vezes, e dizer: mas você viu que este tapete está sedimentado sobre estes tacos aqui, e estes tacos estão ruindo? Será que não é melhor trocar os tacos antes de continuar a caminhar? Se não trocar, a poeira vai se acumular entre o tapete e o chão… o chão vai ruir… e só vai restar o tapete lá em cima, que depois de um tempo não vai aguentar também.

Com isso, quero dizer que a gente precisa olhar para os pilares que sustentam as pesquisas empíricas, porque, veja: se determinamos que certas premissas são verdadeiras e seguimos fazendo pesquisas a partir delas, o que temos? Pesquisas que não conseguem se desvencilhar dessas premissas, que são os seus sustentáculos.

Quase nunca precisamos jogar tudo fora e recomeçar, mas quase sempre podemos rever parte de nossas convicções, e essa atitude de abertura, essa postura do querer-saber, é filosófica – e pode ser também jornalística, pode vir de um educador, de um psicólogo, um economista, um matemático, um biólogo, enfim, todos podem adotar essa atitude filosófica.

Portanto, não há nada assim de tão estranho em querer filosofar, não se trata de “viajar”, nem de complicar as coisas (bom, às vezes pode complicar, ou ao menos complexificar)… trata-se de levantar o tapete, e isso pode às vezes fazer a gente espirrar ou tossir, mas vale a pena. Afinal, em alguns casos a outra opção é a estrutura ruir!

Então, para começar a filosofar, é preciso ter interesse, curiosidade e ter olhar crítico; observar; topar uma aventura em que muitas variáveis irão se apresentar. Topar o diálogo, topar assumir que quanto mais sabemos, menos parece que sabemos.

Mas não há apenas uma porta de entrada para a filosofia. Começar pelos gregos pode ser bom quando se quer aprender história da filosofia, mas para aprender a ter uma atitude filosófica o exercício é o de saber ler e interpretar, flexibilizar, saber ouvir, se interessar por mais coisas do que cabem no seu “quadrado”. Aliás, aproveitar para “deixar de ser quadrado” também pode ser bom – quando a gente começa a se abrir mais, ouvir mais, a gente acaba fazendo isso naturalmente…

Para quem está se perguntando por que usei a imagem do filme “O lado bom da vida”, ou “Silver Linings Playbook”, no original…

… Bem, este post teve como inspiração uma aula de Filosofia da Educação ministrada pelo Professor Dr. Carlos Reis, da Universidade de Coimbra. Com muitos alunos da Psicologia (na UC Psicologia e Ciências da Educação estão sob o mesmo departamento), o professor levou a turma a pensar sobre atitude filosófica a partir do filme. Se não viu, veja com esse olhar. Vale a pena!

World WILD Web: é disso que precisamos

Precisamos de uma WWW democrática. Uma rede de conexões reais no espaço virtual.

Esta semana, recebi de diversas pessoas o vídeo que alardeia aquilo que na prática todos temos notado: a nossa navegação na Web é completamente rastreada pelo Facebook. Se você acessou um site e viu algo de que gostou mas não se lembra direito qual foi, esqueceu o nome etc, pode usar o histórico do seu navegador para reencontrá-lo ou… pode usar o histórico do Facebook. Vá em Configurações > Sua atividade no Facebook > Atividade fora do Facebook e verá que está tudo lá.

O Facebook está se tornando a própria World Wide Web, que não é mais tão vasta, ampla ou grande no melhor sentido da coisa e, diga-se de passagem, está cada vez mais chata, comercial e robotizada – no sentido literal. O que temos é um território mapeado, em que um chip com nossos logins (na forma de app do Facebook) funciona como uma espécie de arco íris que leva ao tesouro: nossos dados.

O problema nao está só no Facebook. Até porque ele está acompanhado da Amazon, Google, Apple. E alguns podem dar de ombros e dizer que esse rastreamento das lojas e sites que visitamos, em particular, pode nem ser tão preocupante, apenas irritante.

Mas é fato que, pela nossa sanidade, pela longa vida às artes, à filosofia, à política, ao cinema, às reais trocas de ideias, precisamos de uma internet democrática. Uma World Wild Web, isto é, uma Web “selvagem” no bom sentido, ampla de fato, democrática, capaz de se abrir à vastidão da natureza humana, dos nossos desejos e sonhos, ajudando-nos a criar e a fortalecer nossas reais conexões. Para usar esse termo busco como referência o pesquisador Edwin Hutchins, autor de Cognition in the Wild, este livro aqui. A ideia é a de analisar a cognição humana em seu habitat natural, a natureza, a cultura, as relações sociais, em vez de fazer isso apenas em laboratórios/ambientes controlados – o que poderia levar a uma dimensão bem mais fiel dos nossos processos cognitivos.

Penso enquanto escrevo numa Web que reflita as múltiplas realidades que vivemos, que se conecte melhor com o mundo que habitamos e que construimos todos os dias, em vez de apenas tentar construir esse mundo para nós – fazendo-o puramente devotado à venda, um palco em que se discute basicamente o que vale mais e quanto se quer pagar. Um mercado das pulgas em que as pulgas somos nós (isso é pior ainda do que ser as os cacarecos à venda – ou não…). Sim, eu sei que o mundo “real” também o coloca o capital acima de tudo, mas é exatamente por isso que precisamos mudar a Web (e o mundo) antes que o mundo que a Web tenha para refletir seja exatamente esse mundo chato e vazio como ela!

Um exemplo: para um músico “independente” – uma classificação que considero um tanto falha (por vários motivos) mas que apenas quer dizer no senso comum um artista que faz seu próprio percurso sem esperar as grandes gravadoras/o mainstream etc (o que acho louvável) – usar o YouTube para divulgar seu trabalho tornou-se praticamente impossível. Se tem dúvidas, converse com um deles e confira a odisseia que é ter um canal e conseguir alguns míseros seguidores., mesmo que você tenha uma carreira consolidada, muitos fãs, muitos shows no currículo e muitos álbuns lançados. As redes sociais que usamos são mainstream. Elas criam o seu próprio mainstream. O problema é que elas definem as prioridades e descartam o que não é prioridade para elas. Os “grandes” seguem “grandes”, com muitas aspas, e os “pequenos”… os pequenos que lutem.

Esse é só um exemplo. Se você nunca estranhou o alcance ínfimo de uma determinada publicação sua no FB quando esperava muitos likes, é porque provavelmente só posta gatinhos. O FB adora gatinhos. Aliás, aposto que Zucker fez algo de bom, pelo menos, que foi popularizar os gatos e fazer mais pessoas adotá-los, porque agora parece que todos têm gatos. O FB adora gatos porque as pessoas passam HORAS vendo vídeos de gatos.

Voltando à Web democrática: ela era a ideia original de Tim Berners Lee, mas simplesmente não aconteceu. Mas ele não desistiu: Tim tem uma startup chamada Inrupt e está trabalhando por uma nova estrutura de rede, chamada SOLID. A ideia é repensar a maneira como aplicativos armazenam e compartilham dados pessoais. Para isso, em vez de armazenar dados em servidores de uma empresa que se interessa apenas em lucrar a partir deles, os usuários teriam um pequeno servidor exclusivo, localizado no Solid, um servidor grande. O problema dessa história é que ela parece levar ao problema do regresso infinito, isto é, Berners-Lee acabaria por ter os dados de todos armazenados em seu mega servidor com vários mini servidorezinhos; mas ele diz que não, que os dados estariam somente no servidor de cada um. De todo modo, as motivações de Tim me parecem sem dúvida melhores do que as de Zucker e sua turma, que não sabem mais onde colocar seu dinheiro. E continuam querendo faturar mais e mais às custas não apenas da nossa privacidade como do esvaziamento total da graça que a internet um dia teve, quando prometia ser a terra da criatividade que representava uma real alternativa ao caminho até então monótono do broadcasting.

Berners-Lee e o CEO (odeio estas siglas) da empresa dele – que não é ele, mas sim um cara chamado John Bruce – não esperam que o modelo descentralizado que estão tentando materializar desmorone as tech giants num passe de mágica, como bem lembra este artigo aqui da Wired. Até porque Zucker e os amigos não querem largar o osso carnudo dos nossos dados. O que a dupla Berners-Bruce quer é lançar uma alternativa, que possa se popularizar ao menos entre quem está preocupado com tudo isso que estou expondo neste texto e anseie por uma rede mais bacana, mais leve, aberta e criativa. Não sei exatamente como isso vai funcionar, se vai funcionar, mas esse caminho me parece bastante interessante e pretendo acompanhar. Sugiro que façam o mesmo. Até porque o problema não é apenas você gostar de hambúrguer com cheddar, e ficar toda hora aparecendo hambúrguer com cheddar para você nos anúncios na “sua internet”. O problema é que assim você vai viver num mar de hambúrgueres de cheddar com pequenas variações (com ou sem cebola…) em vez de conhecer um mundo que também tem hotdogs, pipocas doces, salsichas alemãs, saladas, pizzas ou seja o que for.

É bom pensar nisso antes que sua pressão arterial saia do controle.

(Imagem principal do post: amirali mirhashemian @ Unsplash)

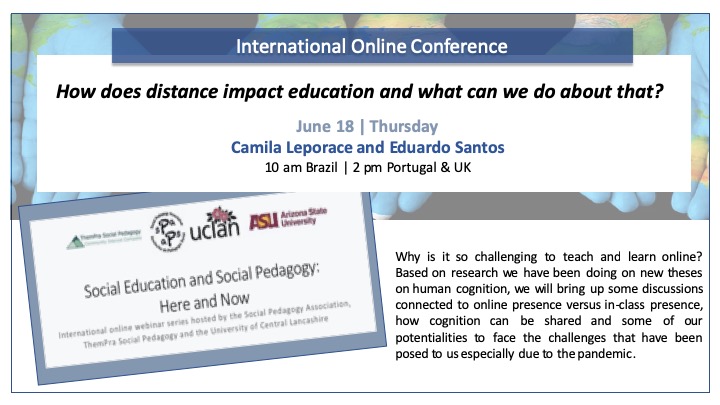

Como a distância impacta a educação? E o que podemos fazer?

Quais as diferenças entre aprender/ensinar a distância e presencialmente? Do que sentimos falta quando estamos distantes, fisicamente, uns dos outros? A internet pode ser utilizada de maneiras diferentes, de modo a unir mais as pessoas envolvidas em processos de ensino-aprendizagem por elearning? Como reduzimos a frieza das máquinas e aproximamos mais as pessoas nesse cenário, aumentando a afetividade, o compartilhamento?

Essas questões serão debatidas em uma apresentação que farei online com o professor Eduardo Santos no dia 18, às 10h (Brasil), na Here and Now, uma conferência organizada pela Social Pedagogy Associaton.

As inscrições gratuitas podem ser feitas online pelo link https://lnkd.in/eJ9B-cX

Férias? Mas como é que se tira férias do doutorado?

Esta aí a pergunta que não quer calar: por que é tão difícil tirar FÉRIAS, desligar a cabeça um pouco, quando estamos envolvidos com uma pesquisa de doutorado (ou de mestrado)?

Acredito que a principal razão para essa dificuldade de parar quando estamos trabalhando em uma pesquisa se deve ao fato de que temos prazos e muita cobrança por produtividade, além de boletos e da vida que continua acontecendo e trazendo abacaxis novos para descascarmos todos os dias; mas, aprofundando um pouco mais essa análise, penso que há algo mais que muito nos desafia nessa etapa da vida.

Um trabalho de pesquisa a gente não desliga, não tem botão de off: você não tem como fechar a tela do seu computador e ir embora da pesquisa e reencontrá-la daqui a um dia, ou algumas semanas. A pesquisa mora em você. Você é a sua pesquisa e ela é você.

Não é como um trabalho “comum” em que é necessário usar um crachá; ou talvez o nosso crachá meio que esteja lá, pendurado, dia e noite. Se o trabalho de mestrando e doutorando não exige bater ponto, por outro lado quando abrimos os olhos de manhã pensamos na pesquisa e, ao dormir à noite, também! Na praia, pensamos na pesquisa. Na rua, conversando com as pessoas, pensamos na pesquisa. Vendo filmes às vezes pensamos na pesquisa. E não achamos tempo para ler romances. Como é que se desliga a cabeça, então?!

Bom, talvez nunca desliguemos. Quando o assunto da pesquisa nos instiga, nos interessa, ele passa a fazer parte de nós e não há como fechar a página (metaforicamente) e abri-la de novo no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Na verdade, o que acho que precisamos fazer é buscar uma relação saudável com o fato de que a pesquisa está enlaçada conosco. Isso é um fato, então, forçar o desligamento não dá certo…

O que significa buscar essa relação saudável? Bem, uma das coisas que precisamos fazer é nos dar as férias e momentos de descanso, quando percebermos que estamos precisando. E, nesses momentos, nos envolver em outras atividades, de preferência que exijam a nossa concentração e dedicação momentânea a algo totalmente diferente.

Por exemplo, tirei uma semaninha após quatro anos sem parar de trabalhar e fui para uma cidade de praia. Em vez de ficar só sentada torrando no sol, comecei a praticar standup paddle e me apaixonei! Enquanto estava lá, em cima da prancha, não pensava em mais nada, a não ser nas remadas que tinha que dar, no vento, na água, com foco total nas tartarugas que de vez em quando eu via no mar!

Mesmo que não seja possível viajar ou fazer algo diferente, até porque a grana do pesquisador é tão curta quanto o tempo, é importante se organizar para ter uma vida saudável, com horários, uma rotina, espaço para por os pensamentos em ordem e para respirar. Dificilmente quem vive outra(s) rotina(s) entende o que vivenciamos (o que traz vááários problemas de relacionamento etc), mas, de certo modo, é assim que gostamos de viver, geralmente temos esse perfil, então nos cabe desenhar a melhor estratégia para viver esta vida louca vida de pesquisador.

Até porque, a ideia é que ela comece no mestrado/doutorado, não termine aí… mesmo que o governo do Brasil queira dizer o contrário neste momento ;/

A foto do post é de um entardecer lindo que prestigiei em Búzios-RJ.

Vamos ampliar a nossa percepção em vez de deixar que os algoritmos a reduzam cada vez mais?

Quem está ligado nas notícias sobre inteligência artificial já deve ter visto artigos falando sobre como os sistemas de IA reproduzem os nossos preconceitos e as nossas visões estereotipadas. Afinal, são programadores que criam algoritmos e programam esses sistemas. O algoritmos são como receitas que esses sistemas seguem, então… são receitas baseadas em comportamentos humanos.

Melhorar a diversidade na IA demanda nada mais, nada menos que a aumentar a diversidade fora da IA (se é que existe uma maneira de estaremos “fora da inteligência artificial” hoje). Temos que ampliar a maneira como vemos o mundo, buscar novos pontos de vista, compreender por que somos preconceituosos, e de onde vêm os nossos conceitos pré-concebidos acerca de tanta coisa – até daquilo que pouco conhecemos…

Caso contrário, as máquinas vão continuar reproduzindo a pequenez do nosso pensamento limitado, enquanto elas podiam trabalhar para que o universo expandisse e as opiniões múltiplas fossem estimuladas cada vez mais…

Bem, e como podemos começar a repensar nossos preconceitos, nossos olhares enviesados, libertando-nos disso? Eu gostei deste TED, que trago aqui como um pontapé inicial:

Por que 87% dos cientistas afirmam que o aquecimento global está acontecendo por influência da ação humana, enquanto somente 50% das pessoas que não estão pesquisando o tema afirmam acreditar nisso? Por que achamos que sabemos tanto sobre algo, quando não sabemos praticamente nada? Por que propagamos tantas notícias falsas, nas quais acreditamos sem questionar? Por que cientistas como o Dr. Shepherd, que estudam o clima, preveem chuvas fortes com uma semana de antecedência e tanta gente não acredita?

E, algo MUITO importante:

Por que só buscamos informações para embasar aquilo em que já acreditamos?

Este vídeo nos faz pensar sobre tudo isso.

O debate continua, não termina por aqui. Só quis estimular a discussão 😉

Participei do evento do Ismart no Rio e foi emocionante!

Trabalhar com educação é ensinar? Sim, mas antes de tudo é topar aprender muito, o tempo todo. E isso é sensacional.

Num sábado, dia primeiro de dezembro, foi dia de estar com a galera incrível do Ismart, estudantes super empenhados, guerreiros, que topam desafios e não desistem de seus sonhos grandes, até porque, como eles mesmos sabem e dizem, sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno ![]()

Tem sido maravilhoso trabalhar com o Ismart Online, e terminar o ano participando da banca que avaliou os trabalhos deles, no evento de encerramento do ano, no Rio, foi demais!

Com tantas histórias inspiradoras, projetos tão criativos, com tanto carisma, alegria e orgulho, no fim eu que aprendi um monte com eles. Fiquei mega, mega feliz de participar. Essas coisas fazem a vida valer.

Saiba mais sobre o Ismart no site deles.

Divulgue o Ismart para jovens, pais e professores! É uma oportunidade maravilhosa.

Conteúdo digital para a educação: uma breve reflexão

Desde 2005, quando me graduei em jornalismo, tenho trabalhado produzindo conteúdo para a Web. Passei por projetos de vários tipos, em várias empresas, com temas variados. Comecei minha carreira num site de notícias que hoje seria considerado uma espécie de startup, termo que não se usava na época. Trabalhei no British Council, na Infoglobo por quase quatro anos, fiz consultoria para a Petrobras, passei por agências digitais, trabalhei com intranet na Oi, fiz projetos para a Fundação Roberto Marinho, o Ibmec e, mais recentemente, a startup de educação Tamboro. Faço projetos para o Museu do Amanhã. Volta e meia, escrevo reportagens para o site Porvir. Entre todos os temas com os quais lidei, a educação me fisgou.

O primeiro contato que tive com a educação profissionalmente foi há 11 anos, quando escrevi uma reportagem, que ganhou dois prêmios de jornalismo, sobre déficit de atenção e hiperatividade, e com ela pude conhecer vários professores e pais de crianças que me contaram das dificuldades delas enquanto alunas, e também me revelaram o quanto a vida dos estudantes ficava mais difícil por conta da incompreensão daquele jeito “agitado e desatento” deles. Depois, trabalhei em um projeto de educação para a sustentabilidade para o British Council, onde era analista de comunicação digital. O projeto me possibilitou vivenciar diversos ambientes da educação, espaços de educação formais e não-formais, todos muito além do online – apesar de usarmos blogs, redes sociais e o site do projeto para comunicar e educar sobre meio ambiente. Frequentávamos as escolas, falávamos com os alunos, professores e coordenadores, conversávamos para entender as necessidades deles.

Na Infoglobo, coordenei O Livreiro, uma rede social voltada para apaixonados por livros. Meu primeiro trabalho foi ir à FLIP, a partir de uma narrativa que eu mesma criei e a chefe aprovou: o Mochilão do Livreiro. A ideia era mostrar a FLIP para quem era estudante, ia com pouca grana para Paraty ou já morava lá e todo ano via a FLIP acontecendo em sua cidade, mas sem atividades voltadas para jovens fora dos círculos intelectuais de debates. De mochila, mesmo, saíamos – em equipe – pela cidade distribuindo livros, promovendo ações, sentando em rodas para mostrar e-readers para crianças e adolescentes e ler livros com eles – ações offline, mas que tinham tudo a ver com a nossa rede, que era online.

Hoje, faço mestrado em educação, e sigo amando cada vez mais unir a comunicação digital à educação. Adoro produzir conteúdo digital para projetos educacionais, principalmente quando percebo que eles vão ter uma real relevância para a galera que terá acesso a eles. Mas, quanto mais digital o mundo fica, quanto mais digitais todos nós ficamos, mais eu penso o quanto nós temos que olhar para o offline, que é de onde viemos, é parte do que somos. Somos online e somos offline: tudo junto e misturado. Andy Clark, filósofo britânico que é figura central em minha pesquisa de mestrado, diz que somos ciborgues naturais, seres híbridos, porque o nosso acoplamento com as tecnologias é natural. Híbridos que somos – e eu concordo com ele – precisamos nos valer desse hibridismo, conversar, viver; fazer bom conteúdo é, afinal, ouvir as pessoas, é se enredar por narrativas, histórias, conhecer novos espaços, estar aberto a aprender, a se surpreender. Precisamos manter viva a curiosidade, e estar dispostos a cometer erros, mesmo que isso fique escancarado nas redes sociais – e daí, quem nao erra?

Na educação, para produzir bom conteúdo em meio às novas tendências tecnológicas, é isso que percebo: que não podemos perder a vontade de surpreender e de ser surpreendidos, e que não podemos esquecer que fazemos conteúdo para pessoas. Tudo o que falarmos e escrevermos terá um impacto super importante na vida delas. Cada “login” que se conecta para estudar online num ambiente virtual de aprendizagem é uma pessoa, é alguém cujo tempo dedicado aos estudos não se resume ao “time on site”; cujas dificuldades ou aptidões provavelmente não estão todas refletidas nas métricas vindas da aprendizagem adaptativa baseada em machine learning; é um aluno querendo aprender, um ser híbrido, online e offline o tempo todo, mas de carne e osso. Somos ciborgues naturais fazendo educação para ciborgues naturais. Mas o lado humano desse hibridismo não pode ser esquecido, em momento algum…!

Imagem: Giu Vicente @ Unsplash